BE・LOVEで連載中の『あとかたの街』が日本漫画家協会賞大賞を受賞した。著者はおざわゆきさん。母親の戦争体験を漫画にした作品だ。戦後70年、戦争体験者の高齢化が進む中、戦争を描くことへの思いをうかがった。

──『あとかたの街』は、おざわさんのお母様の戦争体験をベースに描かれているとうかがいました。主人公のあいちゃんが、キラキラした目で女車掌さんを見ているシーンなど、日常の描写がとても印象的です。戦争モノとしてはすこし意外なはじまり方ですよね。

巻を追うごとに現実味を帯びてくる戦争。1巻に登場した「憧れ」「夢」のシーンもどんどん減るなか、 最新刊では「夢」の象徴だった市電があとかたもない形となって出てくる。

おざわゆき(以下おざわ):そうですね。当事者の方の感覚として、「これから戦争がはじまるぞ」と常日頃からぴりぴりしてはいなかっただろうというのが、私の中にありました。「配給が減ってきてイヤだなぁ」とか「学校に行けないなぁ」といったような、日常は日常として存在していたのではないかと。日々の生活の中にも笑いや楽しいことがあったと思うんです。戦争は普通の生活の延長線上に起きたことで、戦況が厳しくなるにつれてみんなの表情が暗くなっていくという変化を描くようにしています。

──日常のシーンでは、特に食べ物の話が多いですよね。卵焼きに色めき立つ三姉妹はとてもほほえましかったです! 他にも鶏鍋やみかんの皮の砂糖がけなど、食べ物がたくさん登場するのはなぜなのでしょう?

おざわ:物語の舞台になった昭和19年は、配給の量が減っていき、食べることはとても限られた時代でした。そうすると、お腹が空くので食べ物のことばかり考えていたでしょうし、食事がすごく楽しみだったと思うんです。ちょっと美味しいものが出たらすごくうれしいだろうなぁって。食べている時の幸せそうな姿を描きたいという思いもありました。なんというか…そこに救いがあるような気がして。食漫画も描いているので、私自身食べることが好きというのもあります。食べ物を大きく描くクセがあります(笑)。

──ドーンと大きなふっかふかの卵焼きは、読んでいてお腹が空きました(笑)。

おざわ:原稿でトーンの処理はアシスタントさんにお願いをしているのですが、そこの部分は私が全てやります。「食べ物は私がやるっ!」って。卵をじゅわああ…って焼けているとこはがんばりました(笑)。

白黒なのに、こっくりとした黄色とそこからたちのぼる湯気が見えてくるような卵焼き。

──朗らかな雰囲気の日常シーンに対して、戦争の描写は構図やアングルにパワーを感じます。コマの上の方に建物があって空が下になる、世界がひっくり返ったようなものなどとても映画的です。そのあたりは意識的に描かれたのですか?

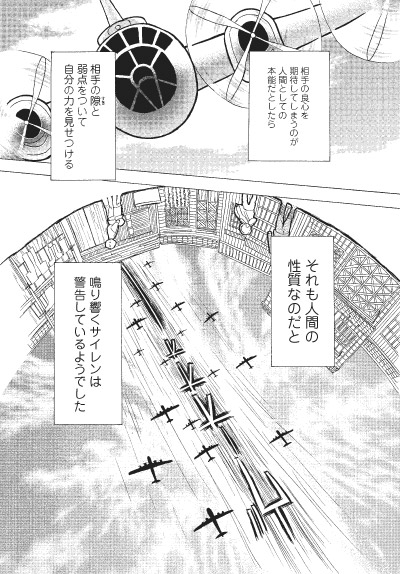

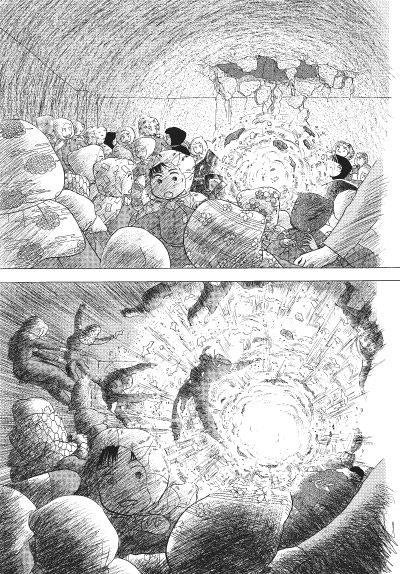

「お正月に空襲はない」と言われていたのに1月3日にやってきた敵機。信じていたことを裏切られるだけでなく、信じていたことに根拠がなかったと気づかされる。足元が崩れ、世界が変わるような衝撃が伝わってくるページ。

おざわ:変化をつけたいというのはありました。せっかく動きをつけるなら、さまざまなアングルを試したいという漫画家としての冒険心ですね。

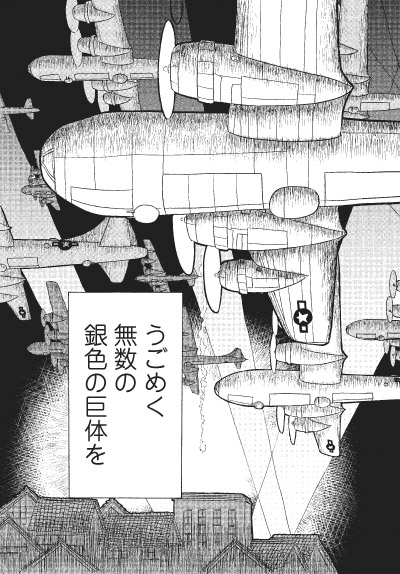

──戦闘機が空をおおうシーンは、B-29がずいぶん大きく描かれていますよね。

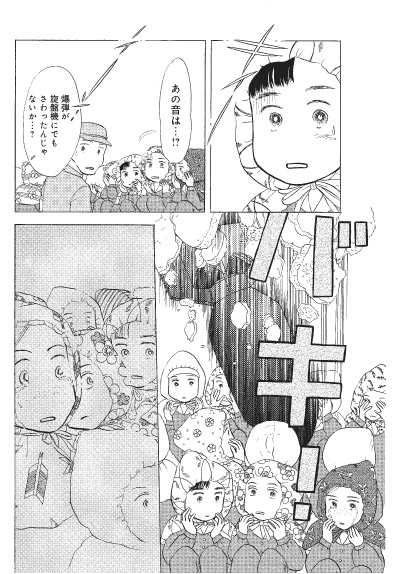

夜を照らす光。そこから起きる音、風、それから――。あいちゃんの視点から戦争を体験していることを実感するシーン。

おざわ:そうですね。実際はあそこまで大きくはありません。けれど、“あいちゃんにはそう見えた”んですね。彼女の心情を表現したくて誇張しました。B-29は両翼の長さが30メートルもある戦闘機で、彼女たちが普段目にしていたであろう日本のものとはサイズが全然違うんです。技術や国力がこれほどまでに違う国と戦っていたというのは、本当に異常な状態だったと感じます。

「大丈夫だ」「安心だ」を連発する大人たち。その言葉に一時は安心するも、敵機を目の当たりにした少女は疑問を感じ始める。

──心情が反映された大きさというのはハッとしました。ちなみに、連載をしながら資料をあつめるのは大変ではないですか?

おざわ:BE・LOVEは隔週刊なので、ネームに1週間、作画に1週間が理想です。けれどストーリーを考える時は事実確認が必要ですし、作画に入ったら絵にするために資料が必要です。ここがちょっとわからないな〜と思って調べていたら1時間経っていた……とか。あっという間に締切がきます(笑)。

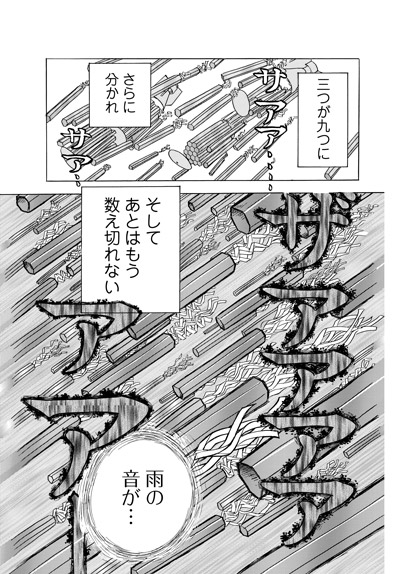

──焼夷弾が降ってくるシーンは臨場感がすごかったです。ビジュアル面の他に、“音”の表現の豊かさも目をみはるものがありました。描き文字の種類がすごく多いですよね。

おざわ:『あとかたの街』を描くすこし前に、竹宮惠子先生の漫画論の本を読んだんです。そこにはオノマトペで表現することの楽しさが書かれていました。音を表す描き文字自体がその状態を表現していたら面白いと痛感しました。音だけを見て“○○っぽい”感じが伝わるといいなと思って描いてます。

名古屋を襲ったのは空襲だけでなく地震もだった。突き上げるような音、地鳴り、机から物が落ちる音。複数の音で埋め尽くされたコマは読んでいて胸がざわついてくる。

──幸せな時はふんわりまるっと。ザワついている時は毛糸が絡まったような文字だったりと、シーンによって文字のタッチがまったく異なるのは読んでいて面白いです。描き文字があいちゃんの頭にゴーンと当たっているというのもありましたが、余程大きな音だったのだろうと。伝わってくる情報量の多さに驚きました。表現するのが大変だった音はありますか?

おざわ:サイレンの音は苦労しました。サイレンが持つ声音というか、音質みたいなものをなかなか出せなくて。もうちょっと実際の音を表現できたのではないかと今でも思っています。

担当編集:音へのこだわりという点では、おざわ先生は主人公以外の登場人物の心情にも寄り添おうとするんですよ。“その子の耳に聞こえた音”を表現しようされているのだと思います。

──感じ方が違えば聞こえ方も違ってくるということですね。焼夷弾が落ちてくる音を「雨の音」と表現されているのは、とてもイメージがしやすかったです。印象的な言葉です。

焼夷弾が落ちてくる音は「雨の音」。体験した人しか知りえない音が生々しい。

おざわ:あれは証言の中で出てきたことを取り上げさせていただきました。実体験がない私たちでは、爆弾や焼夷弾が落ちてくる音というと、ヒュ〜くらいしか思いつかない。実際はヒュ〜じゃなくてザアアーという音だったのか! と。爆弾が爆ぜる音も「豆で炒ったような音」だなんて想像がつきません。それはその場にいて、実際に聞いた人にしかできない音の表現なんですよね。

防空壕のなかでは外で何が起きているのかが分からない。聞いたことのない音がするということは、これまでに経験したことのないことが起きる可能性を示している。音に恐怖心を煽られるなか、突如「それ」はやってくる。

──最新刊の4巻は、ついに昭和20年3月19日。名古屋大空襲が描かれます。

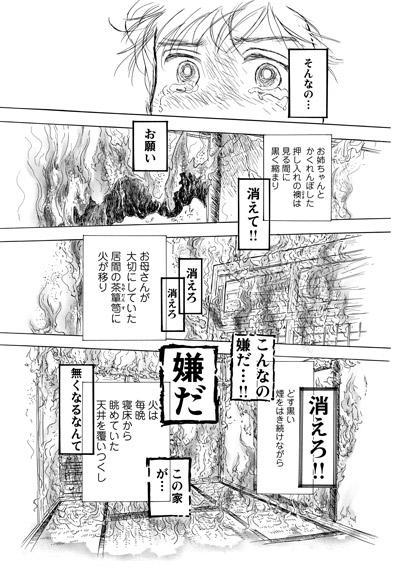

おざわ:本当につらい巻でした。描いているうちに気持ちが入っていってしまって…。まるであいちゃんのようにあてのない気持ちになりました。最初の方であいちゃんの家が燃えてしまうのですが、自分の家が燃えたことがない私にはそれがどんな気持ちなのかわからないんです。「家族との思い出がつまった自分の家が燃えるってどういう感じなんだろう?」と、とにかく考え続けました。

──強く気丈なお母さんの涙は衝撃でした。

おざわ:お母さんには「家を守らなきゃ」という思いがあります。家は家族のみんなが帰ってくる場所。それがあっけなく燃えてしまった。大切な場所を守りきれなかったというのは、大変なショックだったと思うんです。私は名古屋の出身ですが、この漫画を描くことになるまで街が空襲に遭った理由や、中心部がすべて焼けたというような被害の状況をあまり知りませんでした。 よく遊びにいった場所は、昔そこにあった街が更地になったところにできあがったんだ……と。“あとかた”が“あった”んですよね。戦争に巻き込まれる感覚というのは、実際に体験しないと本当の意味ではわかりません。けれど、身近な感覚に触れることで初めてそこに近づけるのではないかと思っています。その場にいた時にどう見えて、どう聞こえたのかという臨場感や、「イヤだ」「怖い」「汚い」「くさい」という人間の根源的な感情を通し “感覚”として戦争を作品に写し取りたいという野望があります。『あとかたの街』は、記録を描いたものではありません。言葉だけじゃなく、表現として当時の“感覚”を、読んでいる人に届けたい。それを漫画でどこまでできるのかという作品なんです。

家が燃えるとは、どうtいうことなのか? おざわさんが考えた末に出した「気持ち」とは。

──『あとかたの街』の4巻と同じ日に、お父様のシベリア抑留体験をもとにした『凍りの掌‐シベリア抑留記‐』の新装版も発売されますね。両親の物語を描いてどう感じましたか?

おざわ:意外と忘れてしまうのですが、この2つの作品は同じ時代を全然違う場所ですごした人たちの話だということです。それを、今、2人の娘である私が描いているのは不思議な感覚です。

──それぞれの戦争を経て、いずれ結婚して家族になるんですもんね。

おざわ:『凍りの掌』は、父のシベリアでの4年に渡る抑留体験を描いた作品です。氷点下30度での過酷な労働。粗末な建物でまともな食事も与えられないという厳しい状況の中、隣に眠っていた友人が翌朝には冷たくなっている。自分の父親の中にこんな体験があったことに驚かされました。想像だにしなかったんです。

戦争が終わったのに家に帰れなかった人がいた。異国の地に強制収容され、いつ帰国できるかも分からないまま働き、衰弱死していった人たち。淡々と描かれるその最期が胸に迫る。

──太平洋戦争というと、南方で戦っていたイメージがありますよね。マラリアに罹ったとか。シベリア抑留の歴史は、教科書に数行表記がある程度だったように思います。あまりに知らないことが多いと痛感しました。

おざわ:『凍りの掌』は最初コミティアという同人誌即売会で発表したので、手にとってくださったのが20〜40代くらいの若い世代の方でした。今おっしゃったような「祖父が戦争に行っていたようだが、自分は知らなかった。話を聞く前に亡くなってしまったのでこれを読んでこういう風だったのかとはじめて知った」という感想をいただいたりしました。

──戦争を知らない世代は、これからどうすれば良いとおざわさんは思いますか?

おざわ:戦争を“過去のもの”として片付けてしまうことができるなら、本当はそれが一番良いんです。けれど世界のどこかでは未だに争いが起こっていて、残念ながら過去のものではありません。もしかしたら今後日本も巻き込まれていくかもしれないですよね。そんな状況で、今できることは“知ること”だと思っています。世界が今どうなっているのか。そして、過去にどういうことがあり、どんな被害があったのか。大変な事態に直面した人々がどう考え、工夫し、対処したのか。「70年も前のことだから」と置いてしまわずに知ろうとすることが、これからを生きる私たちにとって大事なことなのではないでしょうか。戦争を体験した方が年々減っていく今は、まさに“瀬戸際”です。うちの父は今年で90歳、母も83歳になりました。シベリア抑留などの戦争体験が語り継がれないことはとても残念なことだと思います。今年は節目の年ということもあり、シベリアで捕虜になった体験を描き始めた画家の方もいらっしゃいます。「今やらないと消えてしまう」と体験した方々も危機感を抱いているんです。

──最後に、読者の方にメッセージをお願いします。

おざわ:『あとかたの街』は一応終わりまで大まかな流れは考えていますが、この物語を描き終わった時に私自身がどう感じ、どう思うかはまだわかりません。作品を手にとってくださった方が、戦争を知り、感じ、当時を身近に感じてもらえたらと思っています。

文/松澤夏織

おざわゆき

1964年、愛知県生まれ。1980年、高校1年生時に集英社の少女マンガ誌『ぶ〜け』でデビュー。2012年、『凍りの掌―シベリア抑留記―』が第16回文化庁メディア芸術祭マンガ部門新人賞受賞。2015年、第44回日本漫画家協会賞コミック部門にて『凍りの掌』『あとかたの街』(現在、「BE・LOVE」[講談社]連載中)が大賞受賞。他の著書に『築地はらぺこ回遊記』『築地まんぶく回遊記』など。

Follow @yukiozawa